禁断の吐き方に騒然! 片岡凜出演の「リエゾン」が浮き彫りにした「痩せ姫」フィクションの魅力と現実の闇

たとえば、カレン・カーペンターも診た著名な心理療法士による小説「鏡の中の少女」(S・レベンクロン)についても、こんな声が。

「この本を読みながら、自分のダイエットへの活力を高めていました。もう本の主人公が私に憑依していた気がします。この本自体は、とても素晴らしく尊い本です」

たしかに、これは摂食障害の発症から回復までを描く医療小説だが、痩せたい人にとってはヒロインのダイエットが参考になるし、モチベーションアップにもつながる。おかげでこの中学生は、44キロ(身長153センチ)あった体重を21キロにまで減らすことに「成功」した。

「リエゾン」第4回もまた、そういう作用をどこかで引き起こすに違いない。

それくらい、痩せの魅力は圧倒的だ。逆に、痩せをもたらさない非嘔吐過食に光が当たらないのは、そこまでの魅力がないからでもある。当事者がどんなにつらくても、地味な話はフィクションになりにくい。農民文学やプロレタリア文学が文学史の主流にならなかったのと同じ道理だ。

エンタメは多くの人が楽しめてナンボ。そうなる可能性が低い分、非嘔吐過食はよけいに救いがないともいえる。

一方、痩せ姫の世界にも、地味でつらくて救いのないところはある。「リエゾン」でも語られたように、再発したり、慢性化したりで、キラキラよりドロドロの期間のほうが長くなりがちだ。

起承転結の考え方でいえば「起」のあとに「承」ばかりが続いて「転」も「結」もなかなかやってこないという展開。それゆえ、おいしいとこ取りが行われることになる。チューブ吐きのような、派手でわかりやすい現実は挿入できても、長くて単調ないちばんつらい現実は、非嘔吐過食同様、どうしてもスルーされるのだ。

そんなわけで、こうした痩せ姫ドラマは今後も賛否両論のなかで作られ続けるだろう。チューブ吐きが登場する作品も当たり前になる時代が来るのではないか。その頃にはこの禁断の吐き方も市民権が得られて、親も大目に見るようになるかもしれない。

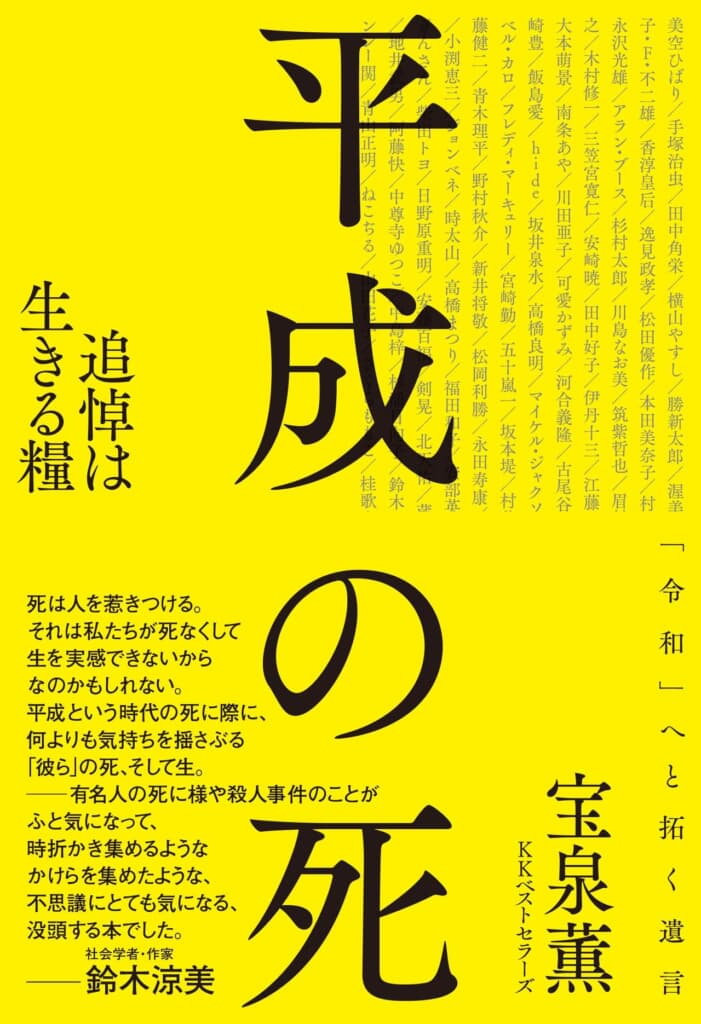

文:宝泉薫(作家・芸能評論家)